I. Hypothesen der Gerechtigkeitsforschung

Literatur zu I – IV: J. Stacy Adams, Toward an Understanding of Inequity, Journal of Abnormal and Social Psychology 67, 1963, 422-36; ders, Inequity in Social Exchange, Advances in Experimental Social Psychology 2, 1965, 267-299, Roland Berger, Altruistische Reziprozität. Theoretische Überlegungen und experimentelle Evidenz, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 65, 2013, 31-48; Hans-Werner Bierhoff, Sozialpsychologie der Gerechtigkeit, in: Christopher Frey u. a. (Hg.), Gerechtigkeit– Illusion oder Herausforderung, 2006, 34-50; George Caspar Homans, Elementarformen sozialen Verhaltens, 2. Aufl. 1972; Leonard Berkowitz/Elaine Walster (Hg.), Equity Theory: Toward a General Theory of Social Interaction 1976; Morton Deutsch, Distributive Justice, 1985; Greenberg/Cohen (Hg.), Equity and Justice in Social Behavior, 1982; Alexander Lenger/Stephan Wolf, Empirische Gerechtigkeitsforschung, in Anna Goppel u. a., Handbuch Gerechtigkeit, 2016, 68–77; Melvin J. Lerner/Sally C. Lerner (Hg.), The Justice Motive in Social Behavior, 1981; Gerold Mikula (Hg.), Gerechtigkeit und soziale Interaktion, 1980; Stefan Liebig/Carsten Sauer, Soziologische Gerechtigkeitsanalyse, Überlegungen zur theoretischen Fundierung eines Forschungsfeldes, Analyse und Kritik, 2013, 371-394; Günther F. Müller/Helmut W. Crott, Gerechtigkeit in sozialen Beziehungen: Die Equity-Theorie, in: Dieter Frey, Kognitive Theorien der Sozialpsychologie, 1978, 218-241; Clara Sabbagh/Manfred Schmitt (Hg.), Handbook of Social Justice Theory and Research, 2016; Elaine Walster/Ellen Berscheid/G. William Walster, New Directions in Equity Research, Journal of Personality and Social Psychology 25, 1973, 151-176; dies., (Hg.), Equity: Theory and Research, 1978.

Zeitschrift: Social Justice Research; Wissenschaftliche Vereinigung: The International Society for Justice Research (ISJR).

Als eine Feinuntersuchung des Reziprozitätsprinzips (o. § 26 VII) kann man die Equity-Theorie und andere sozialpsychologische Gerechtigkeitstheorien verstehen. Das Startsignal zur Gerechtigkeitsforschung gab Homans (1972, 64) mit einer Hypothese, die er als das Gesetz der ausgleichenden Gerechtigkeit bezeichnete:

»Eine Person, die mit einer anderen in Tauschbeziehung steht, wird erwarten, dass die Belohnungen jeder Person sich proportional zu ihren Kosten verhalten – je größer die Belohnungen, desto höher die Kosten – und die Nettobelohnungen oder Profite jeder Person proportional zu ihren Investitionen … Wenn schließlich beide Personen von einer Dritten belohnt werden, wird jede erwarten, dass jene dritte bei der Verteilung der Belohnungen das oben definierte Verhältnis zwischen den beiden respektiert.«

Diese Annahme verband er mit der Aggressions-Frustrationshypothese zu der weiteren Hypothese:

»Je krasser das Gesetz der ausgleichenden Gerechtigkeit zum Nachteil einer Person verletzt wird, desto wahrscheinlicher wird sie das emotionale Verhalten an den Tag legen, das wir Ärger nennen.«

Unabhängig davon entwickelten Sozialpsychologen (Adams 1963/1965, Austin, Berkowitz, Berscheid, Walster u. a.) eine theory of inequity. Mit der Austauschtheorie gehen die Gerechtigkeitstheorien davon aus, dass Menschen egoistisch handeln, dass sie also laufend bemüht sind, die Ergebnisse ihres Handelns, verstanden als Belohnung abzüglich der eingesetzten Kosten, zu maximieren. Sie nehmen an, dass jedes Individuum, das an einem Austausch beteiligt ist oder ihn auch nur beobachtet, mehr oder weniger bewusst eine Art Bilanz zieht, indem es diesen Austausch als gerecht oder ungerecht bewertet, und dass es sich bemüht, einen als gerecht bewerteten Austausch fortzusetzen, einen für ungerecht gehaltenen Austausch dagegen abzubrechen und/oder Aktivitäten zur Wiederherstellung der Gerechtigkeit zu entfalten. Dabei soll es für das Vorhandensein eines Verteilungsvorgangs, dessen Gerechtigkeit zu beurteilen ist, nicht auf die Art der verteilten Güter ankommen. Diese Güter mögen materieller oder immaterieller Art sein, also z. B. Geld ebenso wie Ansehen. Sie können positiver wie negativer Art sein, also Belohnung ebenso wie Strafe[1].

Unterschiedliche Auffassungen bestehen über zwei Fragen. Einige Wissenschaftler, vor allem solche, die Homans folgen, nehmen an, dass letztlich nur ein Gerechtigkeitsprinzip existiert – nämlich das aus dem Reziprozitätsprinzip abgeleitete Proportionalitäts- oder Equity-Prinzip. Andere meinen, dass die in der Wirklichkeit anzutreffenden Gerechtigkeitsurteile durch unterschiedliche Justice-Prinzipien erklärt werden müssen. Die Anhänger des Einheitsprinzips[2] wollen schlechthin jede soziale Interaktion als einen Austausch- oder Verteilungsvorgang im weiteren Sinne verstehen und analysieren, während die Vertreter eines Mehr-Prinzipien-Ansatzes[3] sich auf die Untersuchung solcher Vorgänge beschränken, die sich schon dem Alltagsverständnis als Verteilungen aufdrängen.

Walster/Berscheid/Walster haben die forschungsleitenden Hypothesen der Equity-Theorie in vier Sätzen formuliert:

(1) Individuen versuchen, maximale Ergebnisse zu erzielen. Ergebnisse in diesem Sinne sind Belohnungen nach Abzug der Kosten.

Für Equity-Theoretiker besitzt dieser Satz eine so hohe Evidenz, dass nicht weiter begründet wird. Neue bereichsspezifische Ergebnisse hat die Gerechtigkeitsforschung zu dieser Frage nicht geliefert.

Anders als Homans, der das Gerechtigkeitsgefühl der Individuen unmittelbar aus ihren durch das Reziprozitätsprinzip geprägten Lernerfahrungen ableitet, wählen Walster/Walster/Berscheid den Umweg über die Gruppe. Ihre zweite These lautet:

(2a) Gruppen können die gemeinsame Belohnung maximieren, indem sie akzeptierte Systeme entwickeln, um Belohnungen und Kosten ausgewogen zu verteilen. Daher werden Gruppen solche Equity – Systeme entwickeln und versuchen, ihre Mitglieder dazu anzuregen, diese Systeme anzuerkennen und einzuhalten.

(2b) Gruppen werden im allgemeinen diejenigen Mitglieder belohnen, die sich gegenüber anderen gerecht im Sinne des jeweiligen Equity – Systems verhalten, und diejenigen Mitglieder bestrafen (das heißt, die Kosten für sie erhöhen), die andere ungerecht behandeln.

Dazu wird erläutert, jede Kultur müsse ein System für die gerechte Verteilung ihrer Ressourcen entwickeln und ihre Mitglieder darin erziehen, um den Krieg aller gegen alle zu vermeiden. Nach der optimistischen Feststellung, dass sich in jeder Gesellschaft ein Konsensus über die Verteilungsgerechtigkeit einstelle (Thus, in any society there will be a consensus to what constitutes an equitable relationship.), folgt dann unvermittelt der Satz: …that ultimately equity is in the eye of the beholder, dass also letztlich über die Gerechtigkeit einer Verteilung die betroffenen Individuen entscheiden. Nach diesem etwas überraschenden Übergang wären die weiteren Hypothesen kaum einleuchtend, wenn nicht die lerntheoretische Ableitung von Homans im Hintergrund stünde.

Für die Anleitung und Interpretation der empirischen Forschung sind besonders die folgenden Thesen (hier in der Formulierung von Walster/Walster/Berscheid) fruchtbar geworden.

(3) Wenn Personen der Meinung sind, dass sie in einer unausgewogenen Beziehung stehen, so werden sie sich unbehaglich fühlen. Je unausgewogener die Beziehung ist, desto unbehaglicher werden sie sich fühlen.

Wahrgenommene Ungerechtigkeit soll also einen Zustand psychischer Spannung erzeugen. Sie äußert sich psychischen Vorgängen und äußeren Handlungen, mit denen versucht wird, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Das besagt die folgende These. Sie kann ebenso als Folgerung aus der Frustrations-Aggressionshypothese verstanden werden wie als Anwendungsfall der Theorie der kognitiven Dissonanz (u. §·42 V).

(4) Personen, die meinen, dass sie einer unausgewogenen Beziehung angehören, werden ihr Unbehagen durch die Wiederherstellung eines ausgeglichenen Zustandes zu beseitigen versuchen. Je größer die vorhandene Unausgewogenheit ist, desto größeres Unbehagen werden sie empfinden und desto mehr werden sie sich bemühen, einen Zustand der Ausgewogenheit (equity) wiederherzustellen.

Um die gestörte Gerechtigkeit wiederherzustellen, können die Beteiligten an einer unausgewogenen Beziehung auf zwei verschiedene Weisen reagieren. Erstens können sie versuchen, tatsächlich die Ausgewogenheit der Beziehung herbeizuführen (actual restoration of equity). Dazu müssen die Belohnungen des Gewinners, der meistens Ausbeuter (exploiter) oder Schädiger (harmdoer) genannt wird, vermindert oder seine Kosten erhöht werden. Umgekehrt können aber auch die Belohnungen des Opfers erhöht oder seine Kosten herabgesetzt werden. Zweitens besteht die Möglichkeit, das gestörte Gerechtigkeitsgefühl durch psychische Ausgleichsmechanismen wieder ins Gleichgewicht zu bringen (distress reduction). Die Gewinner können ihre eigenen Beiträge auf- und diejenigen der Opfer abwerten. Der Schädiger kann seine Verantwortung für einen Schaden leugnen oder das Leiden des Opfers bagatellisieren und sich auf die eine oder andere Weise einreden, dass er in einer gerechten Welt lebt, in der die Ausbeuter Anspruch auf ihre Vorteile haben und die Opfer nur erhalten, was sie verdienen.

Aus der Annahme, dass Menschen nach Gewinnmaximierung streben, folgt eigentlich nur, dass unterbelohnte Personen sich um einen Ausgleich bemühen. Danach wäre bei dem überbelohnten Teilnehmer gar keine negative Reaktion zu erwarten. Hier kann man eine Zusatzannahme von Homans (1972, 65) zur Hilfe nehmen. Er meint, Menschen lernten, Aktivitäten zu entwickeln, um ihren Ärger auszugleichen, deren Gewinn in Gerechtigkeit liege. Daraus lernten sie, die Wiederherstellung von Gerechtigkeit als einen selbständigen Wert anzusehen. Schließlich werde es für sie zu einem Kostenfaktor, auf solche Aktivitäten zu verzichten. Gerechtigkeit werde selbst zu einem Wert, der getauscht werden könne. Damit lässt sich erklären, dass auch der Überbelohnte und ebenso Dritte, die sich ein Urteil über Verteilungsvorgänge bilden, an denen sie nicht unmittelbar beteiligt sind, motiviert sind, auf wahrgenommene Ungerechtigkeit zu reagieren. Allerdings soll ihre Reaktion ebenso wie diejenige des Ausbeuters tendenziell schwächer sein.

Walster/Walster/Berscheid gelangen zu ähnlichen Ergebnissen auf dem Umweg über die Gruppe (These 2a und 2b). Für eine Gruppe wäre es ineffektiv, wenn alle uneingeschränkt ihren eigenen Vorteil suchten. Daraus würden nur kräftezehrende Konflikte entstehen. Die Gruppe entwickelt daher – nach dem Vorbild der individuellen Equity-Normen – Verteilungsregeln und macht es durch Sanktionen lohnend, diese Regeln einzuhalten. Sich gerecht zu verhalten entspricht damit auch dem individuellen Gewinninteresse.

Ein besonderes Kennzeichen der Equity-Theorie besteht in dem Bemühen ihrer Anhänger, die Voraussetzungen, unter denen eine Austauschbeziehung als gerecht angesehen wird, zu formalisieren.

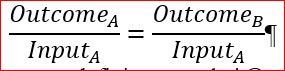

Adams (1963) begann mit der einfachen Formel

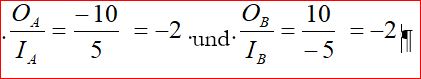

um eine ausgewogene Beziehung zu definieren, wobei OA und OB die Ergebnisse (outcome) von A und B repräsentieren sollen, während IA und IB die von A und B in die Beziehung investierten Kosten (input) darstellen. Walster/Walster/Berscheid (1976, 3) haben jedoch kritisiert, dass diese Formel zu unsinnigen Ergebnissen führt, wenn in einer Beziehung nicht nur positive, sondern auch negative Beiträge der Teilnehmer berücksichtigt werden sollen. Setzt man OA = – 10; IA = 5, B = 10 und IB = -5, so errechnet sich

Die Beziehung wäre ausgeglichen, was aber offenbar nicht zutreffen kann. Sie haben daher eine Formel vorgeschlagen, die zwar das Vorzeichenproblem löst, sich aber auch nicht ohne Probleme interpretieren lässt.[4] Da empirische Untersuchungen kaum mehr als den intuitiven Kern der Equity-Theorie überprüfen können, brauchen die Probleme einer Mathematisierung hier nicht weiter verfolgt zu werden.

II. Equity Research: Empirische Untersuchungen

Ziel der psychologischen Gerechtigkeitstheorien ist die empirische Erfassung von Gerechtigkeitsbewertungen und die Herausarbeitung der dabei angelegten Maßstäbe und Kriterien. Homans (1972, 195 ff.) versuchte, seine Thesen dadurch zu stützen, dass er empirische Beobachtungen anderer Wissenschaftler über soziales Verhalten mit Hilfe der Equity-Theorie interpretierte. Von anderen Wissenschaftlern werden hauptsächlich Experimente benutzt, die speziell zu diesem Zweck entworfen wurden. Die alsbald über 200 Untersuchungen der Psychologen[5] stellten Situationen nach, wie sie im Arbeitsleben vorkommen, wo bestimmte Aufgaben gegen eine Geldentlohnung zu lösen sind. Andere Arbeiten befassten sich mit der Frage, ob der Schädiger, der absichtlich oder versehentlich einen anderen verletzt hat, von sich aus bemüht ist, das Opfer zu entschädigen. Auch Situationen, in denen die Versuchspersonen Gelegenheit erhielten, andere, die ihre Hilfe benötigten, zu unterstützen oder umgekehrt selbst Hilfe entgegenzunehmen, wurden getestet.

Die Ergebnisse bestätigen insgesamt gesehen sehr gut die aus der Equity-Theorie abgeleiteten Voraussagen. Einige Beispiele sollen zur Verdeutlichung wiedergegeben werden.

Die ersten drei befassen sich mit dem empirischen Nachweis von distress: Pritchard, Dunnette und Jorgenson[6] heuerten 253 amerikanische Arbeiter für eine zu Forschungszwecken gegründete Arbeitnehmerverleihfirma an. Sie versprachen einen Lohn, der dem üblichen Niveau entsprach, wichen davon indes bei der Auszahlung unter Verwendung verschiedener Ausreden nach oben und unten ab. Die Forscher ließen später in offizielle Erhebungsbögen der Arbeitsbehörden die Frage nach der Lohngerechtigkeit einbauen und kontrollierten anhand dieser Unterlagen die Gerechtigkeitsperzeption der Arbeiter. Dabei zeigte sich, dass sowohl unterbezahlte wie auch überbezahlte Arbeiter mit der Entlohnung unzufriedener waren als die vertragsgemäß bezahlten.

Einen ähnlichen Ansatz wählten Austin und Walster.[7] Sie engagierten Studenten, die Korrekturen lesen und dafür zwei Dollar pro Stunde erhalten sollten. Nachdem sie in den ihnen ausgehändigten Texten jeweils die Fehler angezeichnet hatten, die ihnen aufgefallen waren, wurde jedem einzelnen gesagt, dass er gute Arbeit geleistet habe und die angekündigte Vergütung erhalten solle. In dem Umschlag, der später jedem ausgehändigt wurde, fand jedoch eine Gruppe drei Dollar, eine zweite zwei und die dritte nur einen Dollar. Danach müssten die Teilnehmer eine Reihe von Fragebögen ausfüllen, darunter einen Einstellungstest, der Zufriedenheit und Unzufriedenheit messen sollte. Er ergab, dass sich die mit zwei Dollar richtig belohnten Teilnehmer zufriedener zeigten nicht nur als die, die unterbezahlt waren, sondern auch als die Überbezahlten.

Untersuchungen über die psychischen Reaktionen auf die Wahrnehmung von Entlohnung als gerecht oder ungerecht reißen nicht ab. Hier seien nur einige Beispiele angeführt. Viele befassen sich mit der Frage, ob und wie die Wahrnehmung der »Gerechtigkeit« des Lohns durch Vergleiche mit der Entlohnung anderer bestimmt wird.[8] Dieser Gesichtspunkt hat bekanntlich zu einer gesetzlichen Regelung über den Auskunftsanspruch von Arbeitnehmern über die Entlohnung von Kollegen geführt. Andere Studien untersuchen den Einfluss wahrgenommener Ungerechtigkeit der Entlohnung auf Arbeitszufriedenheit und Kündigungsabsichten[9] oder Gesundheit.[10]

Dem Nachweis von psychological restoration of equity galt ein Versuch von Brock und Buss[11]. Sie beschäftigten Studenten zur Hilfe bei Lernexperimenten. Dabei hatten die Probanden Elektroschocks als Reaktion auf Lernfehler anderer Studenten auszulösen. Die Stärke des Stromstoßes wurde den sanktionierenden Studenten offengelegt, ihnen jedoch ohne Ermessenspielraum vorgegeben. Die nachfolgende schriftliche Befragung zeigte, dass die Schuldgefühle mit der Stärke der ausgelösten Stromstöße ebenso zunahmen wie eine Tendenz, die Verantwortung für das Leiden der Sanktionsempfänger auf den Experimentleiter abzuschieben.

Mit einer anderen Versuchsanordnung haben Davis und Jones[12] die psychische Verarbeitung ungerechter Behandlung demonstriert. Sie hielten Studenten dazu an, andere Teilnehmer des Experiments grundlos zu beschimpfen und zu beleidigen. Je nach dem Grad des unverdienten Ehrangriffs fanden die Forscher eine durch die experimentellen Bedingungen nicht gerechtfertigte Abwälzung der Verantwortlichkeit auf die Opfer. Herangezogen wird auch eine kriminologische Untersuchung von Sykes und Matza[13]. Diese Autoren fanden, dass jugendliche Delinquenten in hohem Maße dazu neigten, ihre Opfer ohne ersichtlichen Tatsachenhintergrund als Dummköpfe, Taugenichtse, Homosexuelle usw. herabzusetzen.

Ein Beispiel für actual restoration of equity bildet eine Untersuchung von Brock und Becker.[14] Dazu wurden Studenten angeleitet, ein bestimmtes wissenschaftliches Gerät zu bedienen. Diese Maschine war zu Forschungszwecken derart mangelhaft konstruiert, dass die an sich ordnungsgemäßen Bedienungshandlungen der Studenten zu verschieden hohen Sachschäden führten, bis hin zu einer – freilich nur optisch – spektakulären Explosion. Anschließend wurde jedem Studenten eine Petition zur Unterschrift vorgelegt, die eine Anhebung der Studiengebühren zur Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Universität forderte. Die Autoren fanden, dass die Neigung zur Unterschriftsleistung gegen die eigenen materiellen Interessen bei den Studenten zunahm, die sich selbst eine besonders hohe Schadensverursachung an der Universitätseinrichtung zurechneten.

Die Datenbasis gibt Anlass zu Zweifeln über die Tragweite der gezogenen Schlussfolgerungen. Die Versuchspersonen sind meist Studenten, die Laborsituationen höchst künstlich. Die volle Komplexität realer Situationen lässt sich mit ihnen nicht annähernd einfangen.[15] Wichtiger als solche Kritik ist jedoch der Umstand, dass überhaupt ein Anfang gemacht wurde mit der empirischen Erforschung von Gerechtigkeitsurteilen, mag er auch noch so unvollkommen sein.

Im Anschluss an solche Untersuchungen redet man von retributive justice und restorative justice. Es liegt auf der Hand, hier nach den psychologischen Grundlagen von Vergeltungsbedürfnis und des Wiedergutmachungsbedürfnis zu suchen, die beide, wenn auch in Grenzen, vom Recht anerkannt und bedient werden.

III. Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit

Der Versuch, die beobachteten Gerechtigkeitsurteile zu systematisieren, hat dazu geführt, vier Prinzipien zu unterscheiden, an denen sich Gerechtigkeitsurteile orientieren, und zwar handelt es sich um

das Beitragsprinzip

das Gleichheitsprinzip

das Bedürfnisprinzip

das Prinzip der Verfahrensgerechtigkeit.

Das Beitragsprinzip besagt, dass ein sozialer Austausch als gerecht beurteilt wird, wenn die Aufwendungen der Beteiligten, ihre Beiträge (input), ihrem Ergebnis (output) entsprechen. Im Gegensatz dazu steht das Gleichheitsprinzip, das nach dem Motto one man, one piece verfährt, also jedem Beteiligten allein wegen seiner Menschqualität das gleiche zuteilt. Das Bedürfnisprinzip wiederum verteilt, ähnlich wie das Beitragsprinzip nach Proportionalitätsgesichtspunkten, nur eben nach anderen. Schließlich ist man darauf gestoßen, dass die Bewertung einer Verteilung nicht nur von dem Ergebnis abhängt, sondern auch von der Art des Entscheidungsprozesses, der direkt oder indirekt die Verteilung von Gütern beeinflusst. Da das Prinzip der Verfahrensgerechtigkeit sich als bloßes Hilfsprinzip erweist, das neben allem anderen bestehen kann, besteht ein Gegensatz hauptsächlich zwischen den beiden proportional verfahrenden Prinzipien auf der einen und dem Gleichheitsprinzip auf der anderen Seite.

Die Equity-Theorie, die diese drei Prinzipien auf ein einziges, nämlich das Beitragsprinzip zurückführt, erreicht dieses Ziel durch eine sehr weite Definition dessen, was als Beitrag gewertet werden kann. Nicht nur Leistungen und Aktivitäten werden als Beitrag behandelt, sondern auch der Status einer Person und ihre Bedürfnisse oder gar der Umstand des Menschseins. Das Ergebnis ist eine durch ihre Einfachheit elegante Theorie. Die Eleganz wird aber dadurch erkauft, dass alle Probleme als Frage der Bewertung von Beiträgen behandelt werden müssen.

1. Das Bewertungsproblem

Anders als das Gleichheitsprinzip stehen Beitrags- und Bedürfnisprinzip vor Messproblemen. Beitrag und Bedürfnis müssen ebenso wie die verschiedenen Zuteilungen bemessen werden, um sie zu vergleichen und ihre Proportionalität beurteilen zu können. Das soll zunächst für das Beitragsprinzip kurz erläutert werden.

Nur wenige Beiträge haben von Natur aus einen Wert, nämlich solche, die zur Erfüllung natürlicher Bedürfnisse wie Nahrung, Wärme und Sexualität dienen. Der Wert von Beiträgen richtet sich jedoch viel eher nach sekundären Bedürfnissen. Sekundär wäre etwa das Bedürfnis nach Mitteln und Werkzeugen zur Befriedigung primärer Bedürfnisse, weiter die Kenntnisse und Fähigkeiten zur Herstellung solcher Instrumente und schließlich das Bedürfnis nach sublimierten Formen des Konsums wie Unterhaltung, Kunst usw. Welche Aktivitäten überhaupt wertvoll – oder umgekehrt als schädlich – angesehen werden, scheint beinahe unendlich variabel zu sein. Auch wenn sich in einer konkreten sozialen Situation bestimmte Bewertungsmuster verbreitet haben, bleiben die intersubjektiven Unterschiede sehr groß. Die einen bevorzugen Milch, die anderen Bier, die einen Telespiele, die anderen Thomas Mann.

Das Problem wird dadurch noch schwieriger, dass der Wert einer Aktivität nicht konstant bleibt. Aus dem lerntheoretischen Gesetz vom abnehmenden Gratifikationswert einer Belohnung (Sättigungsprinzip) folgt die Abhängigkeit aller Werte von Angebot und Nachfrage. Aktivitäten, die nur wenige Personen erbringen können, werden höher bewertet als andere, die reichlich angeboten werden.

Daraus folgt nicht allein, dass der Wert der gleichen Belohnung zu verschiedener Zeit und an verschiedenem Ort schwanken kann. Selbst für die an ein und demselben Tauschvorgang beteiligten Personen ist derselbe Beitrag von unterschiedlichem Wert, je nach der individuellen Präferenzstruktur und dem augenblicklichen Sättigungsgrad. Man muss sich klarmachen, dass ein freiwilliger Tausch von Aktivitäten oder Leistungen gerade nur deshalb in Gang kommt, weil die Parteien unterschiedlich bewerten, d. h. jeweils den Beitrag des anderen höher als ihren eigenen schätzen. Wer Lohnarbeit leistet, tut dies, weil ihm das Geld wichtiger ist, als die mit seinem Erwerb verbundene Mühe. Dem Arbeitgeber liegt umgekehrt an der Arbeit mehr als an dem Geld, das er dafür hergeben muss. Erst aus dieser Differenz resultiert das beiderseitige Interesse an einem Austausch. Sie macht den Vorgang zum Zweiparteien-Gewinnspiel (vgl. u. §·81 II).

Die Subjektivität der Wertschätzung hat schließlich zur Folge, dass die Ausgeglichenheit eines Tausches oft unterschiedlich beurteilt wird, je nachdem, ob man Ego, Alter oder einen Dritten befragt. Allerdings werden die am Tausch beteiligten Personen auch und gerade bei unterschiedlichen Wertmaßstäben zufrieden sein, wenn sie sich freiwillig auf den Tausch eingelassen haben. Gerade wegen der Subjektivität der Beitragsbewertung können sie die wechselseitigen Beiträge auf ihrer eigenen Präferenzskala vergleichen und danach handeln. Dagegen verfügt ein Dritter, dem die Verteilung übertragen wird, über keinen für mehrere Beteiligte gültigen Maßstab, solange sich die Bewertungen nicht in Marktpreisen oder Normen überindividuell verfestigt haben. Bei allem ist festzuhalten, dass die Beteiligten, ebenso wie Dritte, die verschiedenen Werte nicht quantitativ messen. Wenn sie sich mit anderen vergleichen, so geschieht das regelmäßig nur auf Grund einer Einschätzung der relativen Werte. Es besteht zwar meistens eine Vorstellung darüber, welche Investition, Leistung oder Belohnung höher ist als eine andere, also eine Rangordnung im Sinne einer Ordinalskala, kaum dagegen eine quantifizierende Einschätzung im Sinne einer Intervallskala.

2. Status als Investition?

Damit sind noch nicht alle Schwierigkeiten der Bewertung erfasst. Wo kein vollkommener Markt vorhanden ist, wie an der Börse, bleiben die Tauschpartner nicht anonym, wird die einzelne Transaktion gewöhnlich nicht ohne Ansehen der Person abgewickelt. Vielmehr wirken stets Erinnerungen an frühere und Erwartungen über künftige Tauschgeschäfte mit. Die akkumulierten Ergebnisse früherer Tauschgeschäfte können Angebot und Nachfrage bestimmen. Wer sich im sozialen Tauschverkehr als leistungsfähig zeigt, gewinnt Ansehen und Wertschätzung. Die unterschiedliche Wertschätzung bestimmt den Status in einer Gruppe. Der Status wiederum kann sich mindestens vorübergehend verselbständigen, ohne dass er weiter durch konkrete Leistungen gerechtfertigt werden müsste. Der Ritter, der sich durch seine Tapferkeit auszeichnet, behält seinen Status als Adeliger, nachdem längst Massenheere die Ritter verdrängt haben. Der Mann, der wegen seiner überlegenen Körperkraft der bessere Jäger, Bauer oder Arbeiter war, behält gegenüber der Frau seinen höheren Status bei, nachdem längst Maschinen aller Art die körperliche Kraft entwertet haben. So kann in den aktuellen Austausch der Status der Beteiligten (sozusagen) als deren Investition mit eingehen. Das Ergebnis der Transaktion wird nicht allein nach den Kosten der aktuell erbrachten Leistungen beurteilt, sondern es fallen auch die unterschiedlichen Investitionen ins Gewicht. Lange Zeit hat man es deshalb für gerecht gehalten, dass Männer und Frauen, Weiße und Schwarze für gleiche Arbeit ungleichen Lohn erhielten. Was als Investition angesehen wird und welche Rangordnung legitimen Investitionen zukommt, hängt von den Wertvorstellungen der ordnungstragenden Gruppe ab. Es gibt keine Investitionen, die schlechthin anerkannt werden. In neuerer Zeit verliert der zugeschriebene Status – Geburt, Geschlecht, Besitz, Rasse und Alter – an Bedeutung gegenüber dem Erworbenen, der insbesondere durch Ausbildung, Kenntnisse und Fähigkeiten bestimmt wird.

Homans formuliert ein Gesetz der Statuskongruenz, das besagt: Wenn eine Person im Hinblick auf ihre Investitionen besser ist als eine andere, dann sollte sie es auch im Hinblick auf den Wert des von ihr geleisteten Beitrages und auf die Belohnung sein, die sie dafür bekommt; wahrscheinlich sind auch die Kosten ihres Beitrages höher, soweit es sich jedenfalls um Kosten handelt, die ein überlegener Beitrag notwendig mit sich bringt (S. 206). Dieses Gesetz stellt eine Verbindung zwischen Status und Beitrag her. Bis zu einem gewissen Grad wird allein der höhere Status eines Interaktionsteilnehmers als Investition honoriert. Darüber hinaus werden von Statushöheren aber auch höhere Beiträge erwartet, die sich in entsprechenden Belohnungen niederschlagen.

IV. Anwendungsbereich und Wirkung verschiedener Gerechtigkeitsprinzipien

Von Aristoteles bis in die Gegenwart ist die Ansicht verbreitet, dass das Beitrags- und das Gleichheitsprinzip unterschiedliche, miteinander nicht verträgliche Prinzipien der Gerechtigkeit sind. Früher wie heute gab es leidenschaftliche Befürworter des einen wie des anderen Prinzips. Für Rousseau und Rawls[16] ist nur das Gleichheitsprinzip gerecht. Aristoteles[17] und Hayek[18] bestehen dagegen auf dem Beitragsprinzip. Karl Marx hat das Bedürfnisprinzip verteidigt. Die psychologische Gerechtigkeitsforschung kann als empirische nicht entscheiden, welches Gerechtigkeitsprinzip den Vorrang verdient. Aber sie kann darüber aufklären, in welchen Situationen die Menschen tatsächlich dem einen oder dem anderen Prinzip zuneigen und welche Wirkung auf die Gruppe die Bevorzugung des einen oder anderen Prinzips haben kann.

1. Die Anwendung von Gerechtigkeitsprinzipien in Abhängigkeit von Situation und Persönlichkeit

Durchschnittsmenschen denken nicht so konsistent, wie es Philosophen es fordern. Sie schwanken zwischen den verschiedenen, für unvereinbar gehaltenen Prinzipien hin und her, und manchmal versuchen sie sogar, diese miteinander zu kombinieren. Die Forschung hat sich daher darauf konzentriert, die persönlichkeitsbezogenen, demographischen und situativen Variablen zu bestimmen, von denen abhängt, nach welchem Prinzip die Menschen die Gerechtigkeit einer Situation beurteilen. Sehr weit sind diese Untersuchungen aber bisher nicht gediehen.

Demographische und Persönlichkeitsvariablen sind noch nicht sehr intensiv untersucht worden[19]. Als Ergebnis soll nur erwähnt werden, dass Männer und Frauen kaum verschieden urteilen[20]. Allerdings sind Frauen bescheidener, wenn sie sich selbst zuteilen sollen, ein Phänomen, dass sich vielleicht mit Homans Gesetz der Statuskongruenz (§·19, 3b) erklären lässt.

Folgende Situationsvariablen sollen einen Einfluss darauf haben, ob die Beteiligten eine proportionale oder eine gleiche Verteilung bevorzugen:[21]

- Zeitdruck: Wenn eine Entscheidung rasch getroffen werden muss, wird eine gleichanteilige Aufteilung attraktiver sein. Wenn die Teilnehmer unbegrenzte Zeit zum Verhandeln haben, werden sie mit größerer Wahrscheinlichkeit eine proportionale Aufteilung in Betracht ziehen.

- Kommunikationskosten: Wenn die Verhandlungen kostspielig sind, gewinnt eine gleichanteilige Aufteilung an Attraktivität.

- Potentielle Vorteile/Kosten: Wenn der Beitrag, um den es geht, gering ist, wird eine gleichanteilige Aufteilung attraktiver werden. Es lohnt sich nicht, um einen geringen Wert zu streiten.

- Bedeutung für künftige Entscheidungen: Wenn die Aufteilung eine einmalige Angelegenheit ist, wird eine gleichanteilige Aufteilung beliebter sein. Wenn die Entscheidung jedoch einen Präzedenzfall für künftige Aufteilungen darstellt, werden Personen eher eine proportionale Aufteilung erwägen.

- Höflichkeitsritual: Kann eine an einer sozialen Interaktion beteiligte Person selbst für sich und andere die Aufteilung vornehmen, so demonstriert sie Bescheidenheit. Personen, die einen größeren Leistungsbeitrag erbracht haben, nehmen häufiger Gleichaufteilungen vor, während diejenigen, die weniger Leistung beigetragen haben, nahezu ausnahmslos beitragsproportional aufteilen.

- Besteht zwischen den Beteiligten eine engere emotionale Bindung, wie es in der Familie der Fall ist, so wird das Bedürfnisprinzip bevorzugt. Danach werden materielle Belohnungen ebenso wie persönliche Zuwendung zugeteilt.

- Selbstbetroffenheit: Menschen bevorzugen Verteilungsregeln, die ihnen vorteilhaft sind. Menschen mit niedrigem Einkommen berufen sich auf das Gleichheitsprinzip, Personen mit höherem Einkommen bevorzugen eine Verteilung nach Produktivität.[22]

2. Die Wirkung unterschiedlicher Verteilungsprinzipien

Hinsichtlich der Wirkung der unterschiedlichen Prinzipien besteht weitgehende Übereinstimmung darüber, dass das Beitragsprinzip die einzelnen Gruppenmitglieder anspornt und Leistung und Produktivität der Gruppe fördert. Die Kehrseite ist ein wettbewerbsorientiertes Verhalten der Gruppenmitglieder, das dazu führen kann, dass wichtige Ressourcen wie Informationen oder Kooperation zurückgehalten werden. Es besteht auch die Möglichkeit, dass diejenigen Personen, die für sich nur geringe Chancen haben, große Beiträge zu leisten und dadurch zu großen Anteilen zu gelangen, das Interesse am Gruppenziel und an der Gruppenmitgliedschaft verlieren. Diese Nebeneffekte verhindern stärkere emotionale Bindungen der Gruppenmitglieder zueinander. Schließlich können die aus dem Beitragsprinzip folgenden ungleichen Zuteilungen sich zu Status- und Machtunterschieden akkumulieren mit der Folge, dass die mächtigen Gruppenmitglieder solche Definitionen von Beiträgen als verbindlich durchsetzen, die ausschließlich ihren Interessen dienen.

Von der Anwendung des Gleichheitsprinzips erwartet man dagegen Solidarität und Harmonie unter den Gruppenmitgliedern und eine Förderung der Kooperation. Auf der anderen Seite eröffnet dieses Prinzip die Möglichkeit einer Ausbeutung der Gruppe durch einzelne Mitglieder, die nicht länger zur Zielerreichung beitragen, da die Belohnung auch ohne Beiträge gesichert ist. Die solidaritätsfördernde Wirkung des Gleichheitsprinzips ist verstärkt bei Anwendung des Bedürfnisprinzips zu erwarten.

Das Bedürfnisprinzip kann man sich als eine Umkehrung des Beitragsprinzips vorstellen, die letztlich durch einen Wertewandel in Richtung auf das Gleichheitsprinzip verursacht ist. Nicht die Investition in der Form eines überdurchschnittlichen Status wird belohnt, sondern gerade umgekehrt die relative Unfähigkeit, solche Investitionen einzusetzen. Auch hier gilt vermutlich das Gesetz der Statuskongruenz. Bei niedrigem Status werden auch nur niedrige Beiträge erwartet und beides dennoch höher belohnt. So erwartet man von einem Kind oder einem Behinderten geringere Leistung und lässt sie dennoch an der vollen Belohnung teilhaben. Es fehlt aber bisher weitgehend an empirischen Untersuchungen, die die Wirkung einer Verteilung nach dem Bedürfnisprinzip demonstrieren könnten. Eine Reihe von dazu bestimmten Experimenten, die sich mit Situationen befassen, in denen die Probanden Hilfe in Anspruch nehmen müssen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können, zeigen, dass solche Hilfe als ausgleichsbedürftig empfunden wird, und zwar umso stärker, je mehr die Hilfe gezielt gegeben wird. Sie wird lieber entgegengenommen, wenn mit ihr klar definierte Rückzahlungsverpflichtungen verbunden sind, und die Annahme möglichst abgelehnt, wenn keine Möglichkeit zur Rückzahlung besteht. Die Verteilung nach Bedürfnissen kann mithin dazu führen, dass gegenseitige Dankes- und Rückzahlungsverpflichtungen entstehen, die dann, wenn langfristige Interaktionen die Erfüllung dieser Pflichten ermöglichen, die interpersonale Attraktion erhöhen können. Außerhalb solcher langfristigen Beziehungen können derartige Verpflichtungen aber auch als Demütigung aufgefasst und die Entgegennahme der Zuteilung daher vermieden werden[23]. In diesen Hilfeleistungsfällen wird die Gerechtigkeit der Verteilung also von den Beteiligten gar nicht nach dem Bedürfnisprinzip beurteilt – sonst könnte ja keine Rückzahlungsverpflichtung entstehen –, sondern nach dem Beitragsprinzip.

Mindestens zur Beurteilung individueller und gezielter Hilfeleistung scheinen die Menschen also das Beitragsprinzip vorzuziehen. Man kann sich aber vorstellen, dass es sich insoweit anders verhält, wenn die Hilfe innerhalb von Intimgruppen geleistet wird, wie es in der Familie geschieht, oder wenn im anderen Extrem die Zuteilung anonym erfolgt, wie es bei der Zuteilung durch staatliche Instanzen der Fall ist. Die Reaktionen auf bedürfnisgerechte Zuteilungen durch unpersönliche Instanzen sind bisher, soweit ersichtlich, noch nicht näher untersucht worden.

Auch im politischen Raum stehen immer wieder die drei Verteilungsprinzipien im Vordergrund, das Bedürfnisprinzip, das Beitragsprinzip und das Gleichverteilungsprinzip. Der European Value Survey für 1999 hat dazu drei Fragen gestellt und die Prioritäten erfragt. Die Grundbedürfnisse aller Menschen müssen erfüllt werden. Die Menschen müssen nach ihrem Verdienst behandelt werden. Große Einkommensunterschiede sollten ausgeglichen werden. Die Prioritäten verteilen sich in der Reihenfolge der Aufzählung. Diese Hierarchie besteht unbeeinflusst von Nationalität und von demographischen Faktoren. Die Frage nach einem Einkommensausgleich wird zwar unterschiedlich beurteilt, bleibt aber immer nachrangig.

V. Von Equity Research zu Organizational Justice

Literatur: Jason A. Colquitt, Organizational Justice, in: Steve W. J. Kozlowski (Hg.), The Oxford Handbook of Organizational Psychology Bd. 1, 2012, 526–547; ders. u. a., Justice at the Millennium, a Decade Later: A Meta-Analytic Test of Social Exchange and Affect-Based Perspectives, Journal of Applied Psychology 98, 199–236; W. Thibaut/Laurens Walker, Procedural Justice, 1975.

Die Equity-Theorie stammt aus der Psychologie und Psychologen haben auch empirisch Pionierarbeit geleistet. In den letzten 30 Jahren ist ihnen das Thema jedoch von den Ökonomen abgenommen worden[24], nachdem wiederum Psychologen, allen voran Daniel Kahneman und Amos Tversky, sie auf den Weg der Verhaltensökonomik gebracht hatten (u. § 29 II). Die Verhaltensökonomik hat als Experimentalökonomik einen unerhörten Aufschwung genommen. Zu Zehntausenden haben Versuchspersonen ihre Labors durchlaufen. Gegenüber der älteren sozialpsychologischen Gerechtigkeitsforschung haben sie indessen nichts prinzipiell Neues entdeckt. Sie zeigen in immer neu variierten Experimenten, dass die Entscheidungen realer Menschen nicht nach dem Rationalmodell des homo oeconomicus ablaufen, sondern das neben purem Eigennutz andere Motive im Spiel sind, die sie als Altruismus, Fairness- und Gerechtigkeitserwägungen einordnen. Während die ältere Equity-Forschung ganz auf Verteilungsgerechtigkeit ausgerichtet war, ausgerichtet war, fragten Thibaut und Walker nach Verfahrensgerechtigkeit. Dabei hatten sie speziell Rechtsverfahren im Blick. Bald darauf wurde die Fragestellung auf Zuteilungs- und Auswahlverfahren aller Art und auf das Führungsverhalten von Autoritäten erweitert. Als Attribut wurde »Gerechtigkeit« mehr und mehr durch »Fairness« ersetzt. Schließlich erhielt der Fragenkomplex, wohl durch Greenberg, mit Organizational Justice einen neuen Namen. Für die Einzelheiten sei hier auf den Übersichtsaufsatz von Colquitt verwiesen.

Von Colquitt erfahren wir, dass das Justice-Konzept weiter differenziert wird. So hantiert man interactional, interpersonal und informational justice. Letztlich lassen sich auch diese Varianten wohl auf das Reziprozitätsprinzip zurückführen.

Erwähnenswert erscheint der von Jon Elster eingeführte Ansatz von Local Justice (Local Justice. How Institutions Allocate Scarce Goods and Necessary Burdens, 1992). Hier geht es nicht um Psychologie. Local Justice beschreibt und erklärt, wie Institutionen relativ unabhängig von politischen Entscheidungen und ökonomischen Bedingungen des Marktes knappe Ressourcen und Belastungen verteilen (S. 2). Während sich der Ausdruck »local« auf die Tatsache bezieht, dass unterschiedliche institutionelle Bereiche wie Gesundheit, Arbeit und Erziehung unterschiedliche Prinzipien und Praktiken der Verteilung anwenden (S. 3), wird »justice« hauptsächlich für erklärende Zwecke verwendet. Elster beobachtet die Gerechtigkeitskonzepte von Akteuren, die sich in einer Position befinden, die es ihnen erlaubt, die Auswahl von spezifischen Verfahren oder Kriterien für die Verteilung knapper Güter zu beeinflussen (S. 5). Zu Local Justice näher Volker H. Schmidt, Adaptive Justice: Local Distributive Justice in Sociological Perspective, Theory and Society 21 Nr. 6, 1992, 789-816; Volker H. Schmidt/Brigitte K. Hartmann, Lokale Gerechtigkeit in Deutschland, 1997.

VI. Das Just-World-Paradigm

Literatur: Melvin J. Lerner, Belief in a Just World. A Fundamental Delusion, 1980; Melvin J. Lerner/Sallly C. Lerner (Hg.), The Justice Motive in Social Behavior, 1981.

Sekundärliteratur: Jonathan Bartholomaeus u. a., Does the Empowering Function of the Belief in a Just World Generalise? Broad-base Cross-sectional and Longitudinal Evidence, Social Justice Research 2024, 57–75; Jürgen Maes, Die Geschichte der Gerechte-Welt-Forschung: Eine Entwicklung in acht Stufen?, GiP-Bericht Nr. 17, 1998.

Das Just-World-Paradigm ist wohl empirisch am weitesten ausgetestete psychologische Gerechtigkeitstheorie. Sie wurrde von dem Sozialpsychologen Melvin L. Lerner seit 1965 entwickelt und gehört heute zum Kanon des Faches. Die Theorie besagt: Der Glaube an eine gerechte Welt (BJW: Belief in a Just World) ist eine verbreitete Grundüberzeugung, nach der es in der Welt gerecht zugeht, so dass die Menschen erhalten, was sie verdienen. Diese Einstellung hat positive und negative Funktionen. Sie hilft bei der Bewältigung des Alltags, indem sie gestattet, Erfahrungen und Beobachtungen sinnvoll zu interpretieren. Sie erleichtert es den Menschen, sich in riskanten oder langfristig ausgerichteten Tätigkeiten zu engagieren. Viele Untersuchungen haben gezeigt, dass der BJW die Einstellung und das Verhalten gegenüber den Opfern von Unglücken oder Straftaten beeinflusst, indem er die Opfer in ein schlechtes Licht stellt. Herabsetzung der Opfer führt. Auch Arbeitslosen und Schuldnern wird Verantwortung an ihrem Schicksal zugeschrieben. Wird diese Überzeugung bedroht, so greift der Mechanismus der Dissonanzreduktion, d. h. die Menschen suchen nach Strategien, die ihre Überzeugung bestätigen. Der BJW wirkt tendenziell als Ideologie, die dazu führt, Diskriminierungen nicht wahrzunehmen. Vielleicht wirkt der BJW aber auch als Aufforderung zu eigener Fairness.

VII. Exkurs: Gerechtigkeit und Glück

Literatur: Bruno S. Frey, Wirtschaftswissenschaftliche Glücksforschung, 2017; Bruno S. Frey/Christian Ulbrich, Zur Bedeutung der empirischen Lebenszufriedenheitsforschung für die Rechtswissenschaft, AcP 2018, 32–66; Cahit Guven, Are Happier People Better Citizens?, Kyklos 64, 2011, 178–192. Peter Henry Huang, Happiness Studies and Legal Policy, Annual Review of Law and Social Science 2010, 405–432; Eric A. Posner/Cass R. Sunstein (Hg.), Law and Happiness, 2010 (Rezension von Jeffrey Lynch Harrison SSRN 1684266); Joachim Weimann u. a., Die Vermessung des Glücks, Spektrum der Wissenschaft, Dezember 2012, S. 76-80.

Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 beginnt:

»We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.«

Die empirische Glücksforschung durch Psychologen und Ökonomen hat es zu großer Popularität gebracht. Sie füllt die Lücke von Sonntags- und Alltagszeitungen, wenn es nichts Aktuelles zu berichten und kommentieren gibt. Sie ist aber auch rechtssoziologisch nicht uninteressant, denn sie zeigt, wie Glücksgefühle im Sinne von Lebenszufriedenheit von der rechtlichen Verfassung der Gesellschaft und vom relativen Reichtum abhängen.

Die Glücksforschung geht zurück auf das sogenannte Easterlin-Paradox. Der Ökonom Richard Easterlin eröffnete 1974 die lange Reihe von Untersuchungen, die über Ländergrenzen hinweg zeigen, dass jenseits eines gewissen Realeinkommens das subjektive Wohlbefinden nicht mehr parallel zu einer Einkommenssteigerung wächst. Das entspricht dem Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen, widerspricht aber in gewisser Weise dem Bild vom homo oeconomicus, der grundsätzlich auf Einkommenssteigerung erpicht ist. Eine Erklärung ergibt sich wohl aus dem zeitraubenden Charakter des Konsums. Wer auf Grund seines Reichtums eigentlich unbeschränkt konsumieren könnte, unterliegt doch der Beschränkung seiner Zeit. Er kann jeden Tag nur eine begrenzte Menge an Gütern und Dienstleistungen konsumieren. Das knappe Gut in reichen Gesellschaften ist also nicht das Einkommen, sondern die Zeit, es zu verbrauchen. Wenn dennoch Menschen tatsächlich auch über ihre Konsummöglichkeiten hinaus weiter nach Reichtum streben, so geht es ihnen dabei um Ansehen und Macht. Die ökonomische Analyse des Rechts hat sich indessen bisher kaum in Richtung auf eine Economics of Happiness bewegt. Für die rechtliche Relevanz sei auf den Aufsatz von Frey und Ulbrich verwiesen.

VIII. Exkurs zur Evolution von Moral, Kooperation, Empathie und Gerechtigkeitssinn

Literatur: Ken Binmore, Natural Justice, 2005; Luigino Bruni, Reziprozität, 2020; Richard Dawkins, The Selfish Gene [1976], zitiert nach der Jubiläumsausgabe 2016,; Stephane Debove/Nicolas Baumard/Jean-Baptiste Andre, On the Evolutionary Origins of Equity, PloS one 12, 2017, e0173636; Detlef Fetchenhauer/Hans-Werner Bierhoff, Altruismus aus evolutionstheoretischer Perspektive, Zeitschrift für Sozialpsychologie 35, 2004, 131–141; Joseph Henrich/Michael Muthukrishna, The Origins and Psychology of Human Cooperation, Annual Review of Psychology 72, 2021, 207–240.

Ohne Anknüpfung an die Psychologie versuchen Ökonomen Fairness und Reziprozität mit einem spieltheoretischen Ansatz zu erklären (u. § 28). Nicht wenige Psychologen und Biologen dagegen sehen in Reziprozität und Altruismus eine genetisch programmierte Veranlagung. Bei aller Skepsis gegenüber der Soziobiologie muss man solche Erklärungen jedenfalls zur Kenntnis nehmen

Man sollte erwarten, dass Lebewesen alle Ressourcen »egoistisch« auf ihr Überleben und ihre Fortpflanzung verwenden. Aber im Tierreich gibt es zahlreiche Beispiele von Verhaltensweisen, die auf den ersten Blick altruistisch wirken, z. B. die Sammeltätigkeit von Arbeitsbienen oder Warnrufe von Vögeln. Die Funktion altruistischer Verhaltensweisen ist daher eines der Rätsel der Evolutionstheorie. Dawkins (S. 2) sagt von seinem Buch:

»My purpose is to examine the biology of selfishness and altruism.«

Diese Frage haben vor ihm schon andere Biologen gestellt und grundsätzlich beantwortet. Im Prinzip werden drei Erklärungen angeboten, die zeigen, dass der Altruismus evolutionär sinnvoll ist, weil er auf Umwegen der Fitness dient: Verwandtenselektion (inclusive fitness[25] oder kin selection[26]), Reziprozität[27] und ESS-Theorie[28]. Die Verwandtenselektion arbeitet mit der These der inclusive fitness. Das heißt, sie geht davon aus, dass dem Reproduktionsimperativ gedient ist, wenn Verwandte überleben und sich reproduzieren, die jedenfalls teilweise die gleichen Gene tragen. Der Reziprozitätsmechanismus besteht darin, dass ein Individuum mit kleinem Einsatz anderen zu größerem Gewinn verhelfen kann und damit die Chance erhält, seinerseits in den Genuss solchen Gewinns zu gelangen. Die ESS-Theorie besagt, dass ein Tit for Tat eine »evolutionär stabilen Strategie« darstellt, eine Strategie, die allen anderen in einer Population vorhandenen Strategien überlegen ist.

Die Tierverhaltensforschung hat viele Beobachtungen beigebracht, die den Altruismus mit einer oder mehreren dieser drei Theorien als evolutionär erfolgreich erklären können. Dazu tritt die Evolutionspsychologie auf den Plan, um diese Frage jedenfalls grundsätzlich zu bejahen.[29] Mit zahlreichen Experimenten haben Psychologen immer wieder aufgezeigt, dass Menschen nicht ausnahmslos egoistisch handeln, sondern nicht ganz selten ein altruistisches Verhalten an den Tag legen, vor allem aber, dass sie unfaire Aufteilungen regelmäßig missbilligen. Mit MRT-Scans identifiziert man bestimmte Hirnareale, die aktiv werden, wenn Versuchspersonen einschlägige Fragen beantworten. So genannte maximale Altruisten sollen über ein größeres Amygdala-Volumen verfügen, und die bei altruistischen Entscheidungen aktiven Hirnregionen reagieren verstärkt auf das Peptidhormon Oxytozin.[30] Aus solchen Experimenten nährt sich die Überzeugung, dass ein gewisser Altruismus schon genetisch angelegt sei. Alles klingt plausibel oder gar logisch. Doch es handelt sich um bloß um einen schwachen Indizienbeweis, der mit Analogien und Metaphern arbeitet. Die Kausalkette zwischen dem Verhalten und den Genen bleibt offen. Die vorgefundenen Zusammenhänge lassen sich auch sozialkonstruktivistisch plausibilisieren.

Wenn Ethologen überzeugt sind, dass ein gewisser Altruismus und ein Sinn für Fairness bereits genetisch programmiert sind, dann muss doch in Erinnerung gerufen werden, dass der im Evolutionsgeschehen angelegte Altruismus stets als erklärungsbedürftige Ausnahme von dem primären Egoismus-Imperativ der Evolution angesehen wurde. Wenn schon prosoziales Verhalten genetisch programmiert ist, dann liegt es nahe, beinahe mit einem Erst-recht-Schluss, auch a-soziale Verhaltensweisen wie Aggressionen und Territorialverhalten, einen In-Group-Mechanismus und allgemeiner Ethnozentrismus auf die Gene zurückzuführen. In der Tat können Psychologen solche Verhaltensweisen ähnlich belegen wie altruistisches Verhalten. Wenn aber sowohl Egoismus als auch Altruismus eine biologische Basis haben, wie sollen diese widersprüchlichen Anlagen konkrete Handlungen programmieren?

[1] Nur wenige Autoren behandeln die Vergeltungsgerechtigkeit (retributive justice) als ein besonderes Gerechtigkeitsprinzip, dessen phylogenetische Verankerung sie nicht in einer primär egoistischen Reaktion, sondern in einem besonderen Vergeltungstrieb suchen, so Robert Hogan/Nicholas P. Emler, Retributive Justice, in: Lerner/Lerner, 1981, 125 ff.

[2] Z. B. Walster/Berscheid/Walster, 1976; Austin/Hatfield in: Mikula, 1980, 25 ff.

[3] Z. B. Mikula, 1980; Schwinger, 1980.

[4] Harris, Richard J., Equity Handling Negative Inputs: On the Plausible Equity Formulae, Journal of Experimental Social Psychology 12, 1976, 194 ff.; ders., Judgements in Hypothetical, Four-Person Partnerships, Journal of Experimental Social Psychology 16, 1980, 96 ff. Harris hat in Experimenten mit Psychologiestudenten acht verschiedene Formeln überprüft. Er kommt zu dem Ergebnis, dass es zur Erklärung der Einschätzung verschiedener Verteilungen durch seine Probanden nicht ausreicht, Beiträge und Belohnungen lediglich transitiv zu ordnen, derart, dass höheren Beiträgen auch höhere Belohnungen entsprechen (ordinal equity), sondern dass ein Vergleich auf einer Ratio-Skala erforderlich ist. Bei seinen Versuchen hatten die Teilnehmer über die Gerechtigkeit von Vorschlägen zur Verteilung eines Geschäftsgewinns unter vier Partner zu befinden, die unterschiedlich zu dem Gewinn beigetragen hatten. Bei einer der Versuchsanordnungen hatte ein Partner einen Schaden angerichtet, also einen negativen Beitrag geleistet. Vorzugsweise ignorierten die Probanden diesen negativen Beitrag und verteilten im Übrigen proportional nach der Adams-Formel. Bei einer anderen Anordnung, nach der die vier Partner unterschiedlich zum Geschäftsgewinn beigetragen haben sollten, sah die bevorzugte Lösung vor, dass jeder seinen Beitrag zurückerhielt vermehrt um den durch die Kopfzahl geteilten Geschäftsgewinn, eine Lösung, die dadurch erleichtert wurde, dass die Bewertung der Beiträge = Verkaufserfolge ebenso in Dollar vorgegeben war wie die verfügbare Verteilungsmasse.

[5] J. Stacy Adams/Sara Freedman, Equity Theory Revisited: Comments and Annotated Bibliography, in: Berkowitz/Walster, 1976, 43 ff.

[6] R. D. Pritchard/M. D. Dunette/D. O. Jorgenson, Effects of Perceptions of Equity and Inequity on Worker Performance and Satisfaction, Journal of Applied Psychology 56, 1972, 75-94.

[7] W. Austin/E. Walster, Reactions to Confirmations and Disconfirmations of Expectancies of Equity and Inequity, Journal of Personality and Social Psychology 30, 1974, 208-216.

[8] Carsten Sauer/Meike J. May, Determinants of Just Earnings, The Importance of Comparisons with Similar Others and Social Relations with Supervisors and Coworkers in Organizations, Research in Social Stratification and Mobility 47, 2017, 45-54.

[9] Felix M. Kersting/Christian Pfeifer, Unfair wahrgenommene eigene Entlohnung, Arbeitszufriedenheit und Kündigungsabsicht, Empirische Evidenz auf Basis des SOEPs, Schmollers Jahrbuch 133, 2013, 511-538; Stefan Schneck, My Wage is Unfair! Just a Feeling or Comparison with Peers?, Review of Behavioral Economics, 1, 2014, 245-273.

[10] Armin Falk u.a., Unfair Pay and Health, Management Science 64, 2018, 2017, 1477–1488; Klaus Fliessbach u. a., Social Comparison Affects Reward-Related Brain Activity in the Human Ventral Striatum, Science 318, 2007, 1305-1308.

[11] Timothy C. Brock/Arnold H. Buss, Effects of Justification for Aggression in Communication with the Victim on Post Aggression Dissonance, Journal of Abnormal and Social Psychology 68, 1964, 403-412;.

[12] Davis K. E./Jones E. E., Changes in Interpersonal Perception as a Means of Reducing Cognitive Dissonance, Journal of Abnormal and Social Psychology 61, 1960, 402-410.

[13] Gresham M. Sykes/David Matza, Techniques of Neutralisation, ASR 22, 1957, 664-670.

[14] Brock, T. C./Becker, L. A., Debriefing and Susceptibility to Subsequent Experimental Manipulations, Journal of Experimental Social Psychology 2, 1966, 314 ff.

[15] Zur externen Validität von Laboruntersuchungen: Gregory Mitchell, Revisiting Truth or Triviality: The External Validity of Research in the Psychological Laboratory, Perspectives on Psychological Science 2012, 109-117.

[16] John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, 1976.

[17] Nikomachische Ethik, Kapitel 5.

[18] Friedrich A.Hayek, Freiburger Studien, Gesammelte Aufsätze, 1969; ders., Law, Legislation and Liberty, Bd. 2: Social Justice, 1979.

[19] Brenda Major/Kay Deaux, Individual Differences in Justice Behavior, in: Greenberg/Cohen, Equity and Justice in Social Behavior, 1982, 43 ff.

[20] Das wird neuerdings bezweifelt von Carol Gilligan, Die andere Stimme, München 1984, die den Untersuchungen von Piaget und Kohlberg (§·35) vorhält, sie wiesen, schon von der Auswahl der Probanden her, einen männlichen Bias auf. Die Frage, ob es ein besonderes weibliches Rechtsbewußtsein gibt, war daher 1987 Thema der Jahrestagung der Vereinigung für Rechtssoziologie.

[21] William Austin/ Elaine Hatfield, Equity-Theorie, Macht und soziale Gerechtigkeit, in: Mikula, Gerechtigkeit und soziale Interaktion, 1980, 25 ff., 54.; Thomas Schwinger, Gerechte Güter-Verteilungen: Entscheidungen zwischen drei Prinzipien, in: Mikula, Gerechtigkeit und Soziale Interaktion, 1980, 107 ff., 121.

[22] John Elster, Social Norms and Economic Theory, Journal of Economic Perspectives 3 1989, 99 – 117, S. 103. [Artikel mehrfach nachgedruckt].

[23] Schwinger, a. a. O. S.112 f.

[24] Die Webseite http://www.gerechtigkeitsforschung.de/, die von einer aus Psychologen bestehenden Arbeitsgruppe »Verantwortung, Gerechtigkeit, Moral« bestand, zeigt durch ihr Auslaufen den Niedergang der psychologischen Gerechtigkeitsforschung.

[25] William D. Hamilton, The Genetical Evolution of Social Behaviour, Journal of Theoretical Biology 7, 1964, 1-16 (Teil I), 17-52 (Teil II). Dazu als kurze aktuelle Würdigung: Geoff Wild, Pillars of Biology: »The Genetical Evolution of Social Behaviour, I and II«, Applied Mathematics Publications 7, 2023, https://ir.lib.uwo.ca/apmathspub/7.

[26] Den Begriff hat wohl zuerst John Maynard Smith ins Spiel gebracht: Kin Selection and Group Selection, Nature 201, 1964, 1145-1147. Hamilton sprach zunächst von inclusive fitness.

[27] Robert L. Trivers, The Evolution of Reciprocal Altruism, The Quarterly Review of Biology 46, 1971, 35-57.

[28] John. Maynard Smith/G. R. Price, The Logic of Animal Conflict, Nature 1973, 15–18. Maynard Smith hat das Thema intensiv weiter verfolgt: Evolution and the Theory of Games: In situations characterized by conflict of interest, the best strategy to adopt depends on what others are doing, American Scientist. 64, 1976, 41-45; Evolution and the Theory of Games, 1982; Evolutionary Genetics. 2. Aufl. 1988; John Maynard Smith/Eörs Szathmáry, Evolution. Prozesse, Mechanismen, Modelle, 1996. Dagegen platziert Robert Axelrod sein berühmtes Tit-for Tat nicht in den Genen, sondern als Strategie egoistischer Akteure: Robert Axelrod, The Emergence of Cooperation Among Egoists, American Review of Political Science 75, 1981, 306–318; ders., The Evolution of Cooperation, 1984; dt. Die Evolution der Kooperation, 2000.

[29] Allgemein zur evolutionären Psychologie: David M. Buss. Von Buss stammt Die »Evolutionary Psychology. The New Science of the Mind«, 1999, 6. Aufl. 2019; Linda R. Caporael, Evolutionary Psychology: Toward a Unifying Theory and a Hybrid Science, Annual Review of Psychology 52, 2001, 607–628.

[30] R. Hurlemann/N. Marsh, Neue Einblicke in die Psychobiologie altruistischer Entscheidungen, Der Nervenarzt 8, 2016, 1131–1135.